Чай, кофе, изопрен

Чай и кофе как растения вполне могут расти рядом. Климатические и почвенные предпочтения у них примерно одинаковые, так что хозяйственное соседство этих культур — дело не то чтобы обычное, но регулярно встречающееся. Причем соседство не только в пространстве, но и во времени. Достаточно вспомнить, например, что первые чайные плантации на Шри-Ланке были созданы на месте плантаций кофейных, которые не пережили нашествия какого-то вредителя или какой-то болезни.

А еще можно вспомнить о том, что некоторые африканские страны, типа Эфиопии, Кении и Руанды, совершенно спокойно не только выращивают чай и кофе, но и экспортирует готовый чай и кофейные зерна в больших количествах. И Индия. И Вьетнам. Ну а китайская провинция Юньнань, которая известна не только своим чаем, но и тем, что является лидером китайской кофейной индустрии, и вовсе является вишенкой на чайно-кофейном индустриальном торте.

У меня даже небольшой личный опыт наблюдения за чайно-кофейным соседством имеется. Как-то в 2008, кажется, году и, кажется в Хуаляни, мы с Сергеем Хорольским забрели в какой-то дом тайваньского колхозника. В поисках разного чая и буддийских монастырей с органической сертификацией. И там, в этом доме, наткнулись на милейший закуток, где была оборудована небольшая кофейня, вся заставленная разномастными сифонами и напоминавшая поэтому алхимическую лабораторию. А из этой кофейни был выход прямо в рощу кофейных деревьев. С учетом того, что все это находилось в холмистой и очень живописной местности, выглядела эта роща чудесно. Мы кажется даже кофе оттуда привезли — но в этом я уже совсем не уверен. Тайваньский кофе я точно пил, а вот как и когда он ко мне попал, не помню.

Так вот. Соседство чайных и кофейных плантаций, повторюсь, естественно, не безобразно и встречается в реальной жизни. И иногда становится предметом уж очень специфического интереса.

В научных новостях мне попалась на глаза статья таиландских и британских специалистов, в которой они описывают исследование разложение изопрена бактериями, которые живут в тех местах тропических лесов, где прямо среди прочих деревьев высажены кусты чая и кофе. Отдельно друг от друга, я полагаю — хотя в статье этот момент однозначно не прояснен.

Изопрен — продукт совершенно натуральный, его активно выделяют растения. Но при этом он может быть одной из причин возникновения парникового эффекта и в тех же тропических лесах может стать причиной губительных для экосистемы изменений локального климата. Поэтому, собственно, ученые и заинтересовались естественным способом снижения концентрации изопрена за счет бактерий. Которые, как оказалось, хорошо себя чувствуют в тех местах, где растут чай и кофе. Ну то есть у этого исследования есть еще и экономическая подоплека. Разбил ты в корыстных целях небольшие делянки в лесу, засадил их чаем и кофе — и, заодно, спас дерево. Или наоборот — захотел спасти дерево, заодно и на чае с кофе заработал.

У ученых, вроде как, все получилось, перспективы у такого хитрого способа борьбы с избытком изопрена есть. Они там и культуры бактерий выделили, которые хорошо себя чувствуют под чайными и кофейными кустами и разлагают изопрен. И сезонность разложения изопрена установили (в сезон дождей оно идет интенсивнее). Причем под кофе, как я понял, разложение изопрена идет активнее, чем под чаем. Но чай — тоже молодец.

Чайно-цветочные феи

Новость короткой строкой, так сказать. В Пекине во второй половине апреля работала очередная чайная выставка. Выставок таких в Китае сейчас проходит очень много, я новости о них обычно игнорирую. Однако в этот раз на пекинской выставке прошло тематическое модное дефиле. Название которого можно перевести, пожалуй, как «Двенадцать чайно-цветочных фей». И девушки там, стало быть, представляли наряды, связанные с разными чаями и цветами.

Как-то комментировать все это совершенно бессмысленно. Вот немного картинок.

Немного статистического бреда

На сайте World Population Review наткнулся на явно компилятивный и чрезвычайно странный статистический отчет о потреблении чая в разных странах. Этот отчет настолько бредов, что мне даже захотелось о нем рассказать. Чисто из хулиганских соображений — информационной ценности в этом рассказе нет.

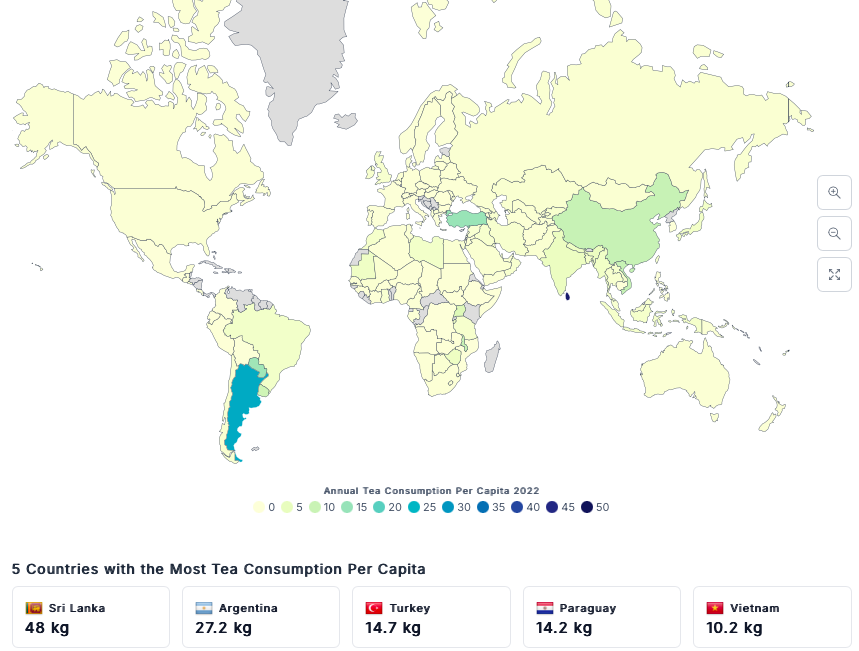

Итак. Согласно отчету World Population Review Top-5 стран по потреблению чая на душу населения выглядит следующим образом. На первом месте — Шри-Ланка с 48 килограммами чая на душу населения в год. На втором месте — Аргентина, 27 килограмм. На третьем — Турция, почти 15 килограмм. На четвертом — Парагвай с 14 килограммами. И на пятом — Вьетнам, с жалкими и вымышленными 10 килограммами.

48 килограмм в год на душу населения, включая младенцев и немощных стариков — это 130 грамм чая в день. Помотала их там жизнь, на Шри-Ланке, судя по всему. Раз уж они так плотно на чифире сидят…

Я напомню, что по наиболее распространенной версии рейтинг стран с самым высоким потреблением чая на душу населения возглавляет Турция, среднестатистический житель которой потребляет в год примерно 4 килограмма чая. Расширенный чайный рейтинг, в который включается не только чай, но и чаеподобные напитки, обычно возглавляет какая-либо страна из Южной Америки, жители которой плотно сидят на йеба мате. Я как-то об этом уже писал, но повторюсь. Этой самой травы мате для приготовления такого же объема напитка нужно в разы больше, чем традиционного чая — поэтому потреблением мате на душу населения в матепьющих странах легко может уходить за десять килограмм в год. И в этом смысле 14 килограмм Парагвая из приведенной выше странной статистики ближе всего к реальности.

Откуда взялись шокирующие 48 килограммов в год на душу населения на Шри-Ланке, я даже предположить не могу. Население Шри-Ланки — примерно 20 миллионов человек. Чая там в год производится примерно 300 миллионов килограмм. Даже если сделать дикое предположение о том, что весь цейлонский чай на самом острове и выпивается, и поделить килограммы на людей, то получится 15 килограмм в год на человека. Но никак не 48.

Замечу, кстати, что часть данных в этой странной статистике вполне достоверна. Например, данные по России, по Европе, по США и Канаде, по Центральной Азии. Но уже на Китае статистику переглючивает — там потребление чая на душу населения в год указано в 10 килограмм. Если умножить людей на килограммы, то в год наши китайские чайные браться должны выпивать 14 миллионов тонн чая. Ровно в два раза больше, чем производится чая в год во всем мире. Я всегда знал, что китайцы от нас что-то скрывают.

Короче говоря, если кому хочется поупражняться в разгадке загадок в стиле «откуда взялся этот бред», оригинальная чайная статистика — к вашим услугам.

Интерес молодежи к чаю

Ну и раз уж сегодня день странной статистики. Я как-то уже рассказывал о том, что короткий период чайного алармизма на старых чайных рынках, в течение которого все писали статьи в стиле «чай теряет популярность, клиент уезжает», прямо сейчас разбавляется приступами чайного оптимизма. Новые опросы показывают, что чай не теряет, а, напротив, приобретает все большую популярность. Проводят эти опросы, правда, какие-то странные организации. Недавно британский Amazon провел — и там от кофе всех трясет, а чай всем нравится. А теперь вот британский же Nationwide подключился — это, грубо говоря, крупная финансовая структура, специализирующаяся на ипотеке.

С чего их там всех на чае вдруг переклинило, не понятно совершенно. Но тем не менее. Опрос 2000 британцев показал, что более половины людей в возрасте до 28 лет пили чай в течение предшествующей опросу недели, а 74% молодых людей назвали чай продуктом, необходимым для жизни. Чай все эти молодые люди предпочитают кофе, сокам и энергетикам в качестве первого утреннего напитка. 77% молодых людей утверждают, что чай помогает бороться с одиночеством, а 84% называют его непременным атрибутом душевной поддержки представителей старшего поколения.

Никак не могу все это прокомментировать. Ну кроме того, конечно, что попить чаю с родителями — это всегда правильно.

Терруарный стиль Ассама

Рассказывая некоторое время назад об очередной реорганизации аукционной системы в Гувахати, я отметил, среди прочего, что новый аукцион это, конечно, хорошо. Но у ассамского чая есть и другие интересные проблемы.

Именно интересные. Серьезные проблемы Ассама лежат немного не в чайной плоскости. Ассам, напомню, это половина всего чая в Индии. Или даже больше. И огромный внутренний рынок. Который, с одной стороны, обеспечивает устойчивый спрос на ассамский чай. Но с другой стороны давит на производителей Ассама ценой. Проще говоря, внутренний спрос на Ассам — это, прежде всего, спрос на дешёвый Ассам. Что, конечно, огорчает производителей. Потому что у них там тоже люди.

Интересной же с чайной точки зрения проблемой Ассама является утрата этим чаем терруарного стиля. Предпосылки для которой сложились достаточно давно, как минимум лет пятьдесят назад. Но из-за рыночной инерции эта самая утрата во всей красе проявилась относительно недавно, лет пятнадцать назад. Когда вдруг оказалось, что купить Ассам, обладающий фирменной ассамской солодово-медово-ментоловой сенсорикой, негде. Вот буквально недавно приличный Ассам можно было купить в супермаркете. У Ahmad, например, он был неплохим и в разном исполнении. А теперь бац — и ничего. Большая часть современного листового Ассама — это невнятный чай с усредненными черно-чайными характеристиками. Классический же Ассам сейчас — это скорее редкий и дорогой феномен, а не стабильная рыночная реальность.

Основной причиной утраты Ассамом своего терруарного стиля я полагаю отсутствие стабильного и массового спроса на такой стиль на старых чайных рынках, прежде всего — в Великобритании и Ирландии. Одно время классический Ассам был базой массовой чайной культуры в этих странах, в разнообразии его качества и потребительских характеристик был рациональный рыночный смысл. Однако постепенная замена индийской чайной базы на африканскую перевела Ассам в феноменальную нишу. С заполнением которой вполне справляются небольшие проекты.

Аналогичный переход произошел и на других рынках, где преобладает употребление чая с молоком. Только чуть позже. В Казахстане, например, замена Ассама на Кению произошла буквально в последние десять лет.

Старые чайно-молочные рынки формировали спрос на специфическую ассамскую сенсорику. Не стало это спроса — не нужна стала и сенсорика. Некоторое время производители Ассама еще тянулись к ней, по старой памяти. А потом забили. Нет, там, конечно, и объективных проблем хватало — климат, возраст кустов, устаревание оборудование, оптимизация всякая. Но тем камушком, который вызвал лавину, стало именно отсутствие устойчивого массового экспортного спроса на фирменный ассамский терруарный стиль. Ну а внутреннему рынку он изначально был немного по сараю. Или что там в Индии заменяет сарай.

Сам ассамский терруарный стиль, повторюсь, из потребительской чайной культуры никуда не делся. Просто стал менее доступным. И иногда специфически доступным. Хороший Ассам можно в подарок получить, например. Или в дорогой индийской торговле урвать, если повезет. Ну а лучший Ассам, который я пил за последние несколько лет, вообще был тайваньским. Там, напомню, активно с чайными кустами ассамского происхождения работают, используя их и в качестве источника генетического материала, и по непосредственному назначению.

А еще прикольно, что в том же Казахстане, слово «Ассам» претерпело любопытную трансформацию. Так то ассамский чай на местном рынке присутствует. И бренд «Ассам» тут тоже есть. Но с этим чаем дело обстоит примерно так, как я уже описал — это что-то усредненно черночайное и скучное. При этом строчка «Ассам» часто присутствует в чайных картах алматинских кафе и ресторанов. И под этим названием обычно подается откровенно паршивый уишаньский улун.

И хрен кого переубедишь.

Синее завяливание зеленого чая

Традиционные технологии обработки чайных листьев можно, если все очень сильно упрощать, свести к управлению их температурой и влажностью и деформации. Причем достаточно простыми методами, значительную часть которых можно осуществлять силами одного человека и без использования сложного оборудования.

Такой ограниченный арсенал технологического воздействия на чайные листья вызван отнюдь не безграмотностью или куцей фантазией производителей чая, а их технологическими возможностями и рационализмом. Что можно и экономически обосновано делать с чайными листьями — то и делают.

Развитие технологий и рынка чая, однако, постепенно вносят коррективы в традиционные способы обработки чайных листьев. Технологии становятся дешевле, чай становится дороже — поэтому на чайных фабриках начинают использовать подходы, еще совсем недавно казавшиеся неадекватными. Климат-контроль, например.

Когда помещение, в котором производится чай, представляет собой самый простой ангар, результат производства чая очень сильно зависит от погоды. Дарджилинг первого сбора получается таким светленьким, в первую очередь потому, что ранней весной в предгорьях Гималаев относительно прохладно — и окисление компонентов чайного листа при ферментации идет не очень интенсивно. И кенийский чай влажного сезона отличается от кенийского чая сухого сезона не только из-за разных характеристик сырья, но и из-за разных условий переработки этого сырья.

Ну а теперь, с развитием технологий климат-контроля, можно сделать производство чая независимым от погоды. И, кстати, заметно отвязать его от влияния терруара. До уровня развития пивных технологий, которые позволяют на современной пивоварне сварить пиво практически в любом региональном стиле, чаю пока далеко, конечно. Свежий чайный лист, в отличие от солода, хмеля и дрожжей, сырье не особо транспортабельное. Но тем не менее. Конечно, чайные фабрики с полным климат-контролем пока единичны. И работают в дорогом сегменте — например, производят матчу или ее аналоги. Но они уже есть и их количество, скорее всего, будет только расти.

Или вот, например, замораживание чайного листа. Которое может производиться для его деформации и/или консервации. Этот способ обработки чайных листьев давно знаком и неплохо изучен — однако по экономическим соображениям почти не выходил за рамки теории и лабораторной практики. А сейчас и замороженные чайные листья для конечных потребителей время от времени на рынке появляются, и о промышленном замораживания чайных листьев начинают поговаривать.

А чайные семена, напомню, даже в космос уже слетали — в рамках программы космического мутагенеза. Это, конечно, не обработка листьев. И не шарлатанский проект по космической обжарке кофейных зерен, который несколько лет назад собирал деньги на отправку кофе в космос с таким расчетом, чтобы потом обжарить его в спускаемой капсуле при ее входе в плотные слои атмосферы. Но тем не менее. С чаем сейчас можно делать много того, чего раньше было делать нельзя или дорого. ГАБА-чай как бы намекает.

Я это все к тому, что в научных новостях наткнулся на очередной эксперимент китайских ученых по завяливанию будущего зеленого чая в разном свете. С учетом того, что видимый солнечный свет, который при изготовлении чая используется регулярно, раскладывается на спектральные цвета, интерес к тому, как повлияет на чайный лист только желтый или только красный свет естественен.

В этот раз китайские ученые изучали свет синий. Облучали им чайные листья при завяливании с разной интенсивностью и с использованием светодиодов, а потом смотрели, что получится.

Самый интересный результат получился при средней — 75 микромоль на квадратный метр — интенсивности облучения чайных листьев синим светом. При таком синеньком завяливании готовый чай выдал в разы более интенсивные цветочные, фруктовые и сладкие ароматы, и в разы менее заметный травяной аромат. Более интенсивное и менее интенсивное облучение синим светом во время завяливания тоже повлияло на характеристики готового чая, но не так сильно.

Интересно, когда все эти световые эксперименты доберутся до живой индустрии?

Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».

20.09.2023 в 18:30

Спасибо за ваш труд и рекомендацию.

Обязательно схожу в Nook tea в ближайшие выходные.

20.09.2023 в 21:33

Спасибо на добром слове, Тимур.

02.02.2025 в 14:06

По поводу габы — если вспомнить о существовании красного габа-чая и габа-улуна сильной ферментации, то почти во все традиции она вписывается ещё лучше)

02.02.2025 в 14:11

Конечно! Я до них еще доберусь. Хоть и мимоходом, потому что с ними действительно все понятно.

25.02.2025 в 17:20

Уважаемый автор, добрый день! Вы абсолютно правы, все анализируемые виды чая были изготовлены Антоном Бехтером! Этот уникальный человек мало того что производит самый лучший чай (подтверждается серией биохимических исследований), так еще и сам изготавливает оборудование для получения того самого чая! Останавливаться на данном этапе исследования мы не собираемся, напротив, все только начинается! От лица научного сообществ хочу сердечно поблагодарить Антона за его бесценную помощь и надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество! Автору большое спасибо за крайне интересную публикацию! Наталия Платонова (научный сотрудник ФИЦ СНЦ РАН)

25.02.2025 в 20:32

Уважаемая Наталья, добрый день. Спасибо за добрые слова. Надеюсь, что поводов написать о ваших исследования будет все больше и больше.