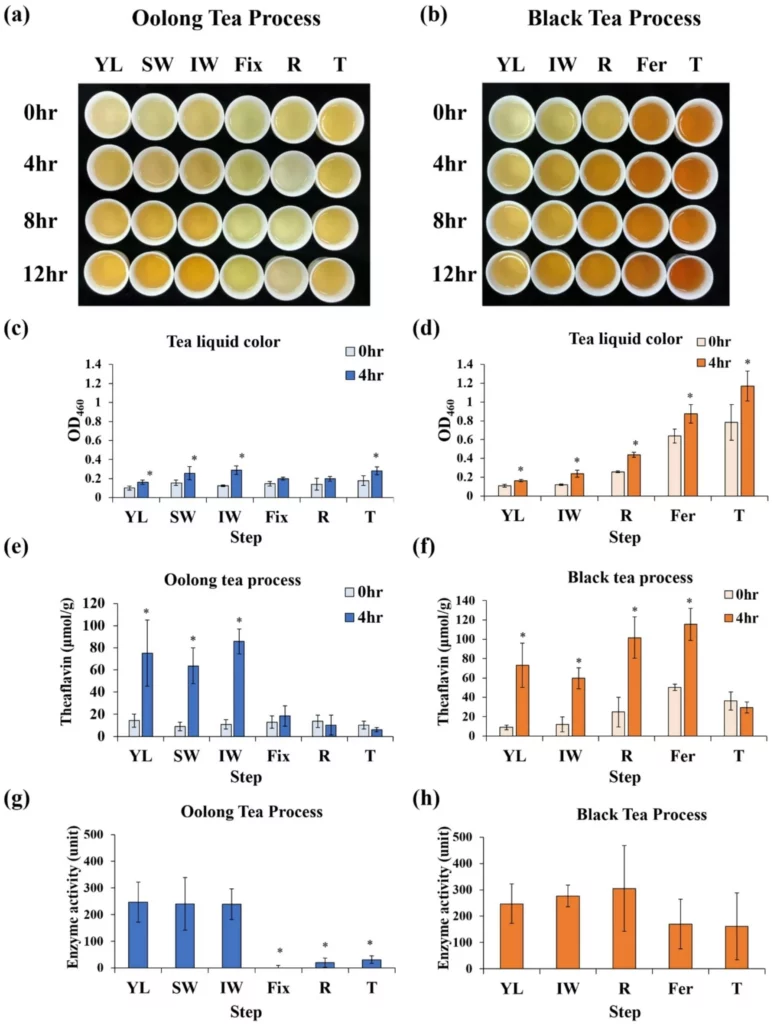

Цвет настоя чайных листьев после разных этапов обработки

Тайваньские ученые опубликовали работу, в которой описали результаты исследования влияния технологических процедур и сорта чайного куста на цвет чайного настоя. И часть этой работы очень интересна с попсово-методической точки зрения.

Среди прочего наши ученые тайваньские чайные братья сделали вот что. Они изготавливали два чая — улун и черный — и забирали образцы сырья на каждом этапе производства. Ну то есть в случае с черным чаем взяли свежие чайные листья, завяленные чайные листья, завяленные и скрученные чайные листья, завяленные, скрученные и ферментированные чайные листья и готовый чай. И с улуном аналогично — с учетом другой технологической цепочки, конечно. После чего все отобранные образцы заваривали и оставляли на 12 часов, фиксируя цвет настоя и его химический состав каждые четыре часа. А потом, помимо очевидного лабораторного изучения, свели все полученные фотографии настоев в две обобщенных картинки, по одной для каждого вида чая.

По этим картинкам невооруженным глазом заметно, что цвет настоя в случае с улуном заметно меняется в процессе хранения до фиксации. А в случае с черным чаем заметно меняется до ферментации. Ну то есть настой свежих чайных листьев заметно темнеет со временем. И настой заявленных чайных листьев темнеет. И настой завяленных и скрученных чайных листьев будущего черного чая темнеет. А вот настой зафиксированных чайных листьев будущего улуна и настой ферментированных чайных листьев черного чая цвет в процессе хранения меняет очень слабо.

Эти картинки можно на разных чайных курсах показывать. При рассказах про окисление. Ну потому что изменение цвета настоя происходит, в первом приближении, по тем же причинам, по которым происходит изменение цвета чайных листьев в процессе их обработки. Вследствие окисления катехинов, продуктами которого являются в том числе и теафлавин с теарубигином, водорастворимые пигменты желтого и красного цвета.

Катехины могут окисляться не только в обрабатываемых чайных листья, но и в настое. Был бы фермент-катализатор — полифенолоксидаза. Вот по картинкам и видно, что если «замочить» свежие или завяленные чайные листья, то полученные настои с течением времени потемнеют. Потому что в эти настои выйдут катехины и полифенолоксидаза, окисление свершится, теафлавин с теарубигином образуются и настой перекрасится. А если заварить (в случае с будущим улуном) уже зафиксированные чайные листья или чайные листья на любой стадии после фиксации, то настой темнеть почти не будет — катехины в нем будут, но активность фермента-катализатора резко снизится. В этом, собственно, и смысл фиксации.

Цвет настоя будущего черного чая перестает заметно меняться после ферментации. Потому что после ферментации в чае становится меньше катехинов. И, несмотря на то, что активность фермента-катализатора сохраняется на высоком уровне, катализировать ему нечего, большая часть катехинов уже окислилась.

Хорошие картинки, короче говоря. И да, там, в тайваньской работе, еще много чего интересного. Например, сравнение цвета настоя черных чаев, изготовленных из чайных листьев, собранных с кустов разных культиваров, которые, если мне не изменяет память, еще и принадлежат к разным разновидностям камелии китайской.

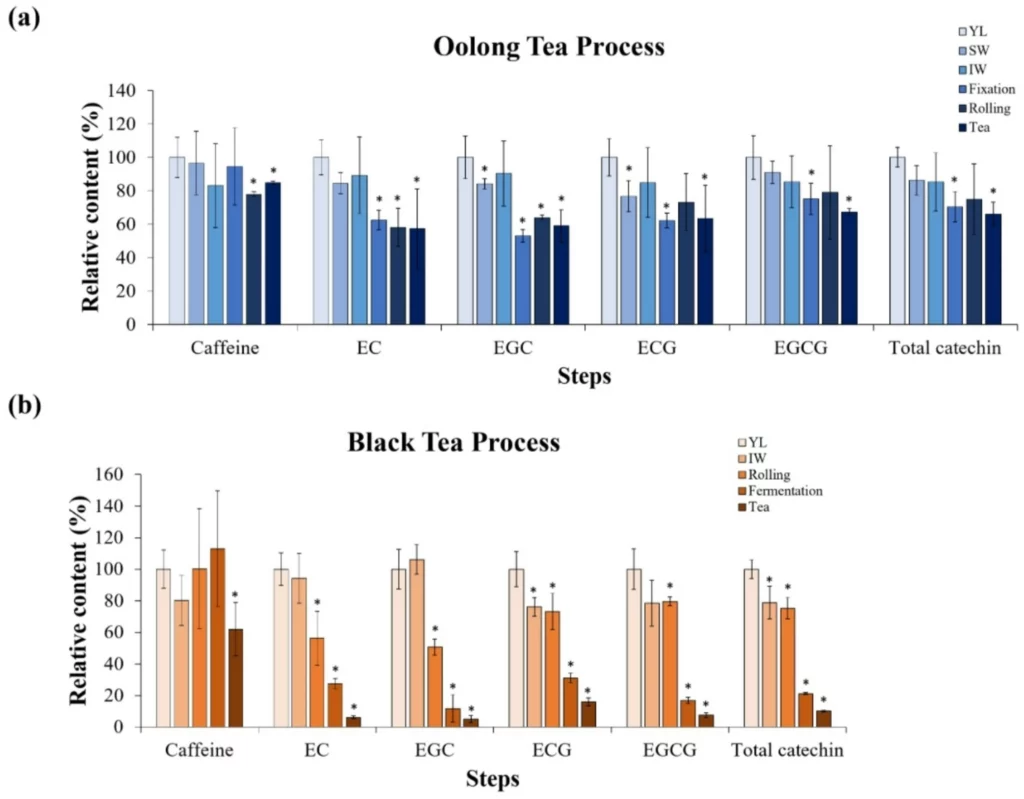

А еще там есть диаграмма, отображающая содержание кофеина в чайных листьях после разных этапов их обработки. По которой хорошо заметно, что при производстве улуна содержание кофеина от этапа к этапу меняется незначительно. И в готовом чае сохраняется примерно 90% исходного кофеина. А вот при производстве черного чая уровень кофеина меняется более заметно. После ферментации его стало даже больше, чем было в свежих чайных листьях. Но в готовом черном чае кофеина примерно 60% от уровня свежих чайных листьев.

English Tea Пола Маккартни

Есть такая не очень широко известная, но очень милая и очень стилистически характерная песня Пола Маккартни English Tea. Она была выпущена в 2005 году и, как мне кажется, в чайной тусовке прошла незамеченной. Я упоминал English Tea в разборе другой чайной песни — «У самовара». И переслушиваю ее время от времени, обычно в паре с The Tea Song от Yorkshire Tea.

И вот во время очередного такого переслушивания я вспомнил вдруг, что ни разу самой этой песней не интересовался. Ну в смысле слушал, текст читал, языковым выкрутасам радовался настолько, насколько это возможно при моем знании английского. А истории песни не знал.

Тут надо понимать, что у таких фигур, как Пол Маккартни, песен без историй не бывает. Их, так сказать, noblesse oblige — причем, с учетом рыцарства Маккартни, noblesse в прямом смысле этого слова. Ну и в интервью ему надо было что-то рассказывать — так что в наличии специальной чайно-песенной истории я практически не сомневался. И правильно не сомневался.

История у песни English Tea простая и наивная, как и положено английской истории, которая вроде как и камерная, но изначально рассчитана на то, что ее все узнают.

Поводом для написание песни English Tea стало само понятие English Tea, которое используется в США. Маккартни обратил внимание на существенное отличие в коммуникациях при заказе чая в Англии и в США. В недалеком еще прошлом при заказе чашки чая в Англии тебе сразу приносили чай — простой, черный, крепкий и с молоком. А при заказе чая в США обязательно уточняли, какой чай принести. И чтобы получить привычный для англичанина чай, нужно было ответить, что хочешь English Breakfast Tea или просто English Tea.

Вот, собственно, и вся история. Такие истории хорошо детям рассказывать на уроках английского языка. И да, Маккартни отметил, что сейчас и в Англии начинают задавать уточняющие вопросы про чай. В связи с ростом потребительского чайного разнообразия и наступлением последних времен.

Кофейный отдел на чайной станции

В мире, как известно, существуют страны, в которых более или менее развиты как чайная, так и кофейная производственные культуры. Индия, Вьетнам, Кения, Индонезия, Эфиопия и многие другие страны могут выкатить пред глаза и чашки изумленной публики как собственный чай, так и собственный кофе. А уж о том, что в китайском Пуэре всякий приличный человек должен ходить по улице с чашкой местного чая в правой руке и чашкой местного кофе в левой руке в последнее время рассказывают из всех китайских утюгов.

Ну а теперь вот и Тайвань легитимизировал себя как чайно-кофейный регион. Кофе на Тайване выращивать начали не вчера. Я впервые прогулялся среди тайваньских кофейных деревьев в 2008 году в Хуаляни, тогда же впервые тайваньский кофе и попробовал. И, конечно, тайваньский кофе возник как явление задолго до моего с ним личного знакомства.

Кофейная же легитимизация Тайваня заключается в том, что тайваньская Tea and Beverage Research Station, известная большинству чайников по своим прошлым аббревиатурам TTES и TRES, объявила в начале августа о создании специального кофейного подразделения. Так-то наши ученые тайваньские коллеги занимаются кофе уже лет десять — но теперь будут делать это на самых серьезных щах. Ну или что там является признаком суровой серьезности у кофейщиков.

Я напомню, что в последнее время Tea and Beverage Research Station много внимания уделяет развитию профессионального чайного инструментария. Сенсорных колес, систем формального описания свойств чая и всего такого прочего. Я об этом неоднократно рассказывал. Так вот, для кофе они, как оказалось, делают все тоже самое.

Это первой на моей памяти прецедент одновременной работы такого рода над чаем и кофе в стране-производителе. Это, на самом деле ничего не значит и из этого ничего не следует — но прикольно.

Травяные чаи на «Вкусах России»

В Москве, на ВДНХ 14 августа начался и по 24 августа будет работать фестиваль «Вкусы России». Мероприятие и с общей гастрономической точки зрения очень интересное, и с точки зрения чайной чрезвычайно привлекательное. Дело в том, что в рамках фестиваля будет работать ярмарка региональных брендов. На которой, помимо очевидного краснодарского чая, будет очень много региональных травяных чаев.

Если вы работете с чаем или просто увлекаетесь чаем и имеете физическую возможность добраться в это время до ВДНХ, то именно эту ярмарку нужно, как мне кажется, посетить обязательно. Потому что она предоставляет радикальные возможности для быстрого и рационального расширения чайно-травяного кругозора. Без которого, на мой взгляд, взаимодействие с традиционным чаем получается несколько кастрированным.

Замечу, что травяные чаи будут выставлять многие регионы России. Там будет довольно много напитков из иван-чая, конечно — хоть конкурс устраивай. Но и напитков из других растений, большей частью достаточно сложных смесей, тоже будет предостаточно.

Тренды послеобеденного чаепития

Британский проект British Baker, специализирующийся, как не сложно догадаться, на всем, что так или иначе связано с выпечкой, опубликовал обзор трендов и тенденций в послеобеденных чаепитиях. Я напомню, что прямо сейчас в Великобритании и Ирландии проходит Afternoon Tea Week — так что для таких обзоров самое время.

Итак. Ссылаясь на разные исследования и на не менее разные экспертные комментарии, коллеги-пекари выстраивают следующую драматургию развития традиции послеобеденный чаепитий.

Из-за подорожания вообще всего немного выросли цены и на послеобеденные чаепития. Однако, как и раньше, если хорошенько поискать, то можно найти хорошие варианты таких чаепитий на двоих за 20-30 фунтов. Ну и роскошные и гораздо более дорогие варианты тоже никуда не делись, конечно. Тут все, как обычно.

В последнее время набирают популярность наборы для послеобеденных чаепиий. Ну это когда ты покупаешь коробку, а там — всякие вкусняшки. И, возможно, чай. И что-либо еще. Составители обзора связывают развитие таких форматов с озвученным выше подорожанием послеобеденных чаепитий для трудящихся всех стран — но это, конечно, не так. Разного рода чайные наборы продаются очень давно и в самых разных форматах — от сиротских картонных коробочек с комплектом дешевых печенюшек до роскошных пикниковых корзин за неадекватные деньги. А во время пандемии, упоминания которой совсем не в тренде в современных статьях о рыночных трендах, таких предложений на рынке появилось особенно много.

Также авторы обзора отмечают заметные изменения в содержании послеобеденных чаепитий. Во-первых, значительно расширился диапазон сытных закусок. Раньше это были почти исключительно сэндвичи, прием с более или менее фиксированными начинками. А сейчас и начинки у сэндвичей стали более оригинальными, и сами сэндвичи часто заменяют на что-то более интересное. Прямо анархия.

Во-вторых, при создании послеобеденных чаепитий теперь активно используются разные региональные темы. Ну то есть формат подачи закусок и напитков, в общем и целом, выдерживается — все традиционно вертится вокруг многоярусной подставки с закусками. А вот выложить на эту этажерку могут все, что угодно. Я, кстати, и сам так регулярно делаю.

Ну и еще, говорят, некоторые послеобеденные чаепития начали включать в себя развлекательный интерактив и нетрадиционные способы сенсорного воздействия на гостей. Типа музыки или шершавой посуды. Чтобы можно было не только съесть что-либо необычное, но и зубами по шершавой глине пошкрябать…

Все это выглядит так, как будто наши британские коллеги догадались, наконец, что само чаепитие не запрещено делать интересным. И что к чаю можно подавать действительно вкусные вещи, а не все то чопорное фуфло, которое обычно выставляют на этажерку, оправдывая гастрономическую унылость закусок их английской традиционностью.

Самовар-кумган в самоварной Киргизии

Я, если позволите, продолжу и закончу сегодня рассказ о самоварных впечатлениях, полученных во время недавнего визита в Киргизию.

Вообще, если судить о Киргизии только по берегам и близким окрестностям Иссык-Куля, то Киргизию можно счесть очень самоварный страной. Самовары разных форм, конструкций и размеров встречаются там не то чтобы постоянно — но регулярно. Причем значительная часть этих самоваров используется по непосредственному назначению. Что, конечно, очень греет измученную электрочайниками душу.

Правда потом к измученной электрочайниками душе подключается мозг и напоминает, что в России и в Казахстане ты являешься типичным горожанином. А в Киргизии и во время отпуска значительную часть времени проводишь в сельской местности. Поэтому бросающаяся в глаза самоварность Киргизии обусловлена не только страновой спецификой, но и банальным отличием деревни от города. И вполне возможно, что статистически Киргизия ничуть не более самоварна, чем Казахстан или Россия. А в придорожной инфраструктуре Карелии самовары встречаются ничуть не реже, чем в придорожной инфраструктуре Иссык-Кульской области.

Но я лично все равно буду воспринимать Киргизию как очень самоварную страну. По принципу «Форрест Гамп — это лучший фильм 2004 года». Этот принцип однажды озвучил один мой старый добрый знакомый. Когда я недоуменно спросил у него, как фильм, снятый в 1994 году, может быть лучшим фильмом 2004 года, он спокойно ответил, что посмотрел фильм именно в 2004 году и для него это — лучший фильм 2004 года. Мудрый подход применительно к личным симпатиям.

И вот, значит, среди всей этой самоварной Киргизии, на правом берегу Иссык-Куля и в поселке Каджи-Сай, стоит арт-отель «Аль-Хайят». В котором нам посоветовал остановиться достопочтенный Михаил Баев. Анонсировавший, кстати, намедни, создание люксембургского чайного клуба. Советы чайных аксакалов нужно слушать — и мы в «Аль-Хайяте» остановились.

Дворы этого отеля — это музейная экспозиция под частично открытым небом. Которая составлена из разных артефактов из советского прошлого, в том числе — и из самоваров. Большая часть этих самоваров — скучная и электрическая. Меньшая — дровяная и веселая. И среди этих весёлых самоваров оказался совершенно рабочий самовар-кумган. Который, судя по отсутствию характерного запаха, ещё и не топили никогда. Ну или топили очень давно.

Кумган, так-то, это кувшин в широком и многофункциональном смысле. Кумган может использоваться как для подачи напитков, так и для обеспечения удобного доступа к воде в технических и гигиенических целях.

Чисто конструктивно оборудовать кумган топкой самоварного типа — не проблема. Самовары-кумганы в прошлом в России производились индустриально и поставлялись на рынки с традиционной склонностью к кумганам. Ну и ремесленным способом такие самовары изготавливались и изготавливаются в больших количествах.

Живьём я самовары-кумганы впервые увидел у афганцев — поэтому в своих внутренних диалогах часто называю такие устройства афганскими самоварами. Что, конечно, не очень правильно. Но очень романтично.

Так вот. До недавнего времени с самоварами-кумганами я был знаком вхолостую. На картинках видел, живьём видел, в руках вертел — но не топил. Поэтому когда в отельной экспозиции увидел рабочий с виду самовар-кумган, то немедленно упросил хозяев испытать его в деле. И испытал.

С точки зрения топки смовар-кумган — устройство довольно капризное. Небольшой размер и узкая топка крайне нежелательны для самоваров. Так что при топке самовар-кумган лучше установить на пару кирпичей для обеспечения лучшей тяги. И использовать для его топки хорошо и быстро горящее топливо. Сосновые щепочки, например. И не стесняться поддувать — для чего, кстати, в эталонный самоварно-кумганный комплект обычно включаются специальные меха. В отеле они были, но поврежденные — поэтом в моем случае поддув производился естественным способом. Энергичным и протяжным фуканием.

Короче говоря, я совсем немного помучался — но справился. Закипает самовар-кумган быстро, что не удивительно — тот образец, что попал мне в руки, вмещал всего полтора литра воды. Оперировать им удобно — краника у кумгана, конечно, нет, с ним надо работать кувшинными способами. Но иногда так даже удобнее.

Вполне рабочее устройство.

Это было последнее отпуское киргизское чайное впечатление. С завтрашнего дня я возвращаюсь к более или менее оперативным чайным новостям.

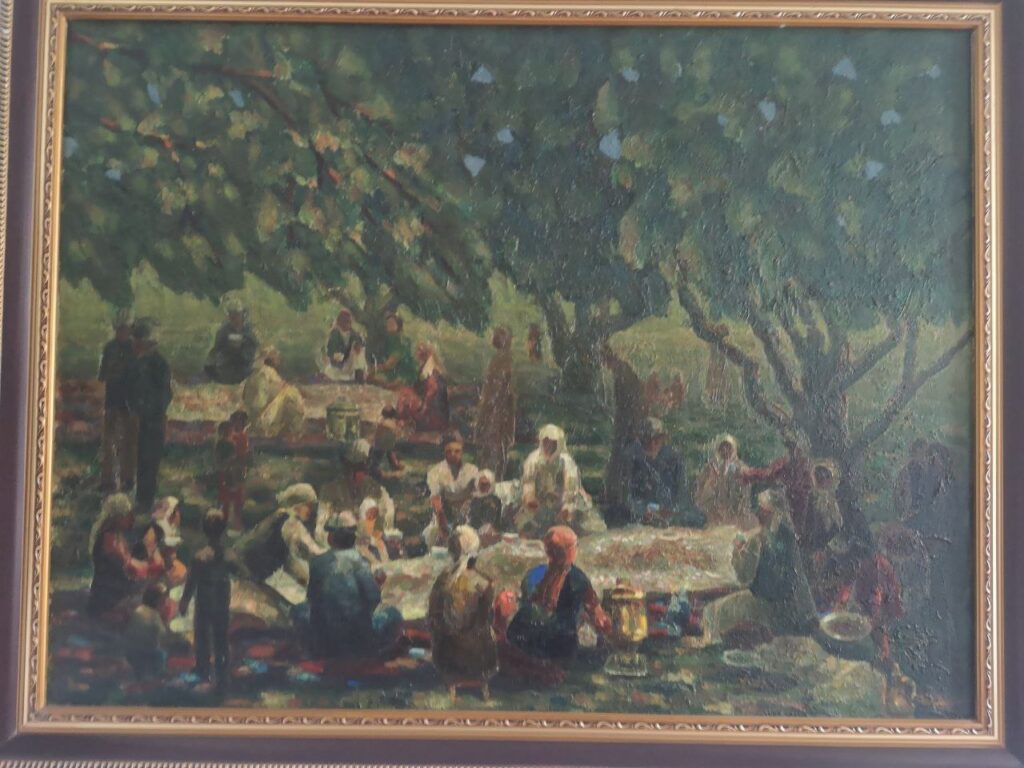

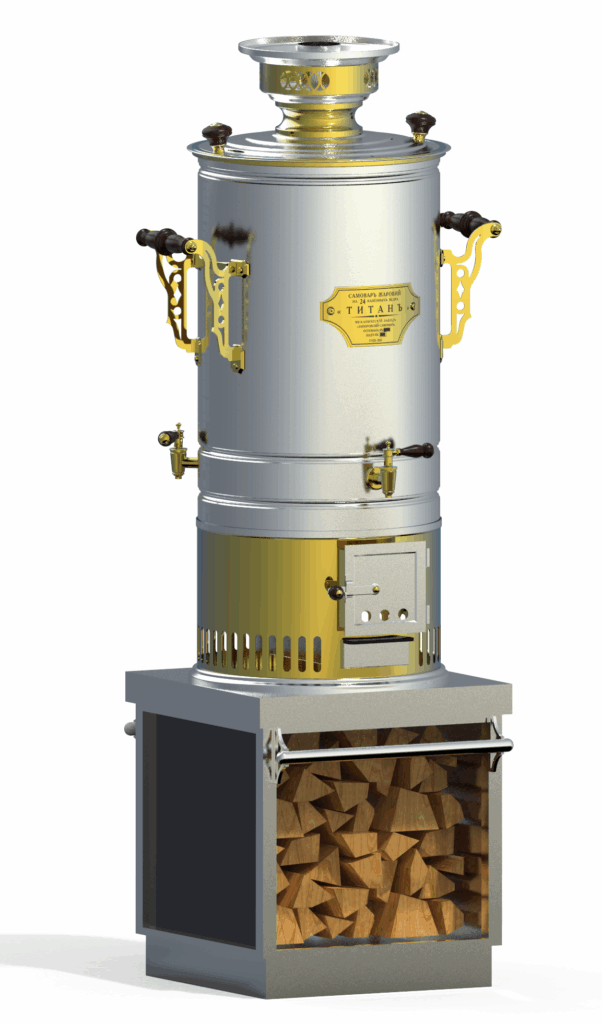

Самовары-титаны

В Каджи-Сае — это поселок на южном берегу Иссык-Куля — работает музей современного искусства Юристанбека Шыгаева (The Shygaev Museum of Modern Art). Который мы посетили сразу же, как оказались рядом. Мы, на самом деле, очень любим региональные музеи — потому что в них почти всегда находится что-то чайное. У нас уже даже стиль прохода экспозиций для таких мест сложился. Сначала я быстренько пробегаю весь музей, отмечая, быстро рассматривая и фотографируя очевидно чайные экспонаты. А потом прохожу весь музей по второму кругу, уже поспокойнее и повнимательнее. А Ольга в это же время проходит весь музей не торопясь и последовательно. Время от времени мы пересекаемся и делимся взаимными наводками. Очень удобно.

Музей Шыгаева не подвел. Там и просто так интересно, и в чайном плане хорошо. Я, если позволите, пересказывать все картины с чайниками и самоварами не буду, просто выложу немного фотографий.

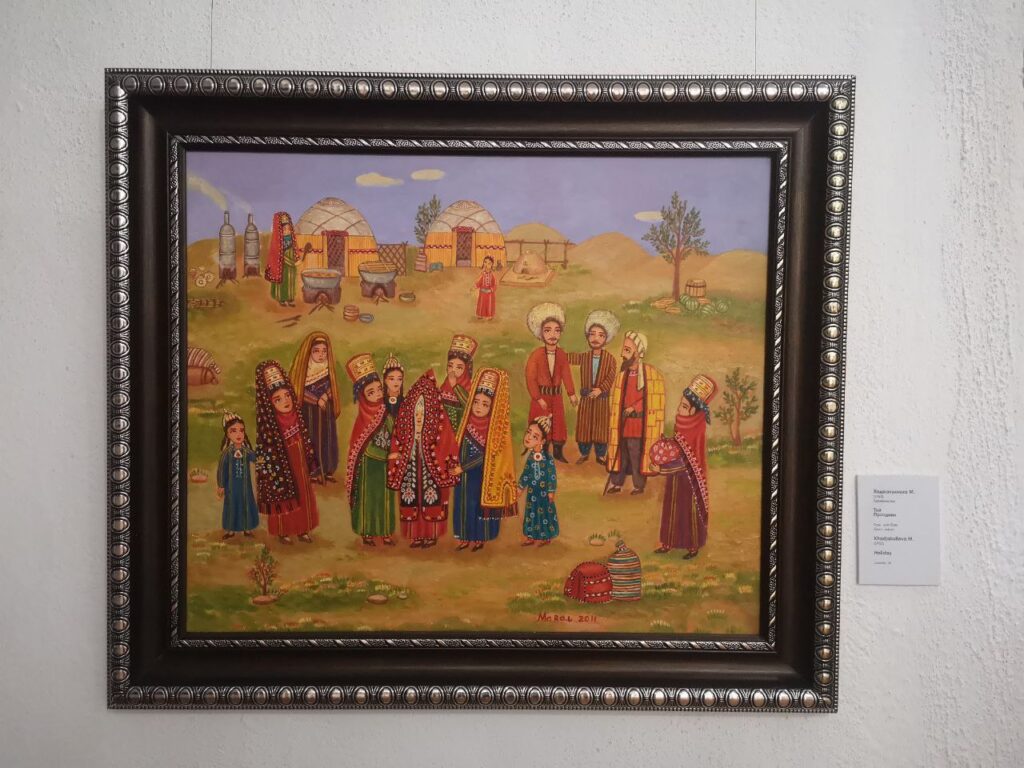

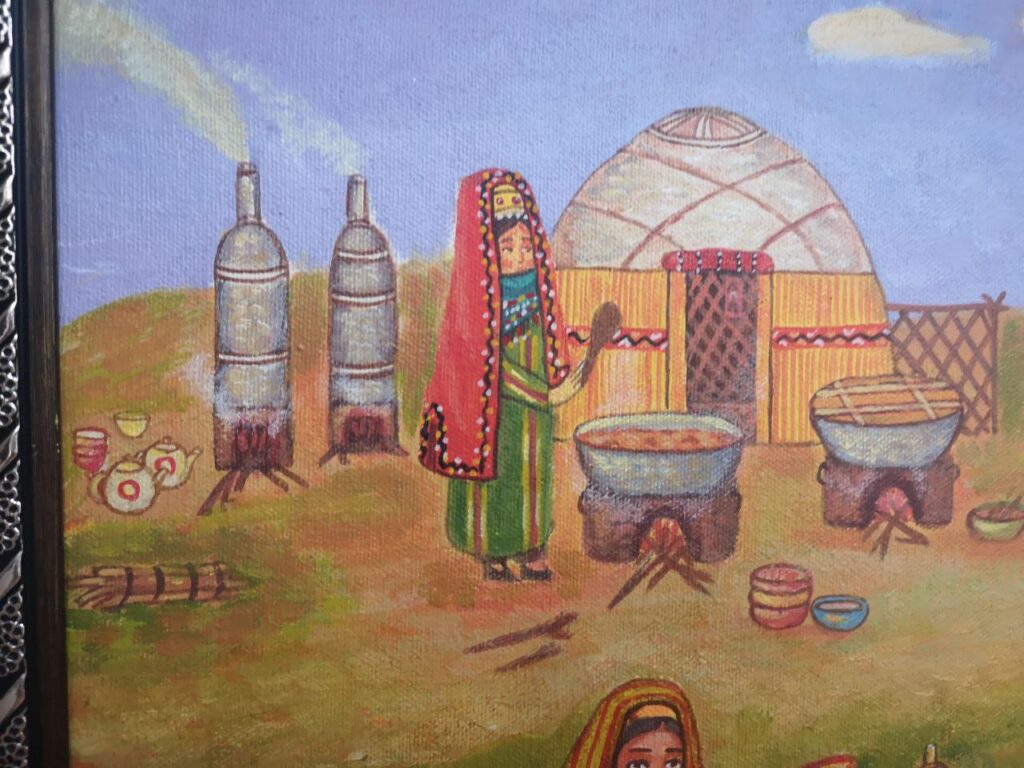

Одна из музейных картин оказалась с продолжением. Называется она «Той» — «Праздник». На этой картине нарядные люди сдержанно веселятся. А в верхнем левом углу картины тихонько готовится чай. В обычных чайниках. А вода для чая кипятится в здоровых таких колоннах с трубами. Как оказалось все это — и специальный чайный уголок со специальным человеком, и хитрые водогрейники с трубами — важный элемент локальной чайной традиции.

Праздники-тои в Средней Азии — это развитый и важный формат социального взаимодействия. Они проводятся по самому разному поводу и, конечно, сопровождаются масштабным употреблением разной еды и напитков. В том числе и чая. Чай, как известно, это не бешбармак и не холодец, его сложно приготовить заранее. Поэтому техническое обеспечение нормального тоя включает в себя водогрейные приборы большого объема. Потому что гостей много и чай все любят — и его надо будет делать постоянно.

Классические самовары для технического обеспечения тоя, в принципе, подходят — но им не хватает динамики. Ну то есть скорости закипания — речь, повторюсь, идет о водогрейниках больших объемов. Поэтому в Киргизии, Таджикистане и, возможно, в других странах Средней Азии, получили распространение самовары-титаны.

От классического самовара самовар-титан отличается тем, что в его конструкции есть отдельная печка. В обычном самоваре топливо горит в топке-трубе и подбрасывание дров производится сверху, через эту же трубу. Это романтично, но не очень удобно и не очень эффективно. А в самоваре-титане основное горение происходит в печке, которая и просторнее трубы, и расположена под баком с водой, и тяга в ней хорошая, и дрова в нее сбоку подбрасывать в разы удобнее, чем сверху через трубу. И традиционная самоварная труба, проходящая через бак с водой, в самоварах-титанах сохранена — и дополнительно нагревает воду. Короче говоря, самовар-титан для приготовления больших объемов воды намного удобнее и эффективнее классического самовара. Так что нет ничего удивительного в том, что такие приборы получили широкое распространения в тех краях, где чая пьют реально много и где массовое чаепитие является развитой традицией.

В настоящее время самовары-титаны — это один из основных предметов ремесленного производства в том же Таджикистане. Их даже из пивных кег изготавливают — и в этом есть, конечно, определенный шик. Самовары-титаны часто комплектуются разными дополнительными обвесами, типа подставок под заварники. Но при этом своей цилиндрической и ракетообразной формы самовары-титаны все равно не теряют и отлично узнаются. И да, по сути они очень похожи на те титаны, которые раньше стояли в наших поездах и были непременной частью железнодорожного чая.

Несмотря на удобство и функциональность, самовары-титаны все равно требуют присмотра — поэтому появление на празднике специального человека, который отвечает за топку самоваров и приготовление чая, неизбежно. Что, собственно и запечатлено на упомянуто выше картине. Все очень просто. Но есть нюанс.

Прямо сейчас, на наших, можно сказать, глазах, оформляется специфическая специализация самоваров-титанов. Дело в том, что почти все праздники-тои в Средней Азии сейчас постепенно перемещаются в специально подготовленные заведения. Ну то есть если хочется устроить свадьбу или отметить рождение ребенка, то люди уже далеко не всегда собираются всем миром и устраивают праздник сами, с самоварами-титанами. А снимают той-хану, зал торжеств. Который продает гулянку под ключ. И чай готовит какими-либо скучными электрическими способами. Самовары-титаны там не нужны.

А вот устраивать поминки на стороне не принято. Провожают людей в последний путь дома и своими силами, с помощью родственников, друзей и соседей. И с использованием самоваров, в том числе и самоваров-титанов. Говорить о том, что самовары-титаны получили жесткую привязку к поминкам, нельзя. В обычной жизни, в том числе и для приготовления чая на продажу, самовары-титаны по прежнему используется. И на поминках воду для чая могут кипятить любым способом, не обязательно в самоварах-титанах.

Но некоторая строгая торжественность в этих девайсах все равно появилась.

Самоварная обыденность

Я вырос рядом с самоваром и даже можно сказать, что при непосредственном участии самовара получил часть своего воспитания. С самого детства самовар был для меня частью обыденной культуры. Нишевой и дачной — но обыденной. Когда дело дошло до взаимодействия с более глобальными категориями, с культурой национальной, например, то самовар стал для меня еще и естественной частью русской культуры вообще и русской чайной культуры в частности.

Как это ни странно звучит, но именно естественность самовара стала основной причиной того, что я совершенно спокойно воспринял практически полное исключением самоваров из личной и общественной повседневности. С естественными явлениями такое случается — уходят они тоже естественно и не очень заметно. Из моей повседневности сначал ушли самовары дровяные — потому что на некоторое время из этой самой повседневности ушла дача. Их заменили самовары электрические, которые на какое-то время стали моими главными офисными кипятильниками.

Электрические самовары были полной фигнёй. Они, конечно, воду кипятили. И некоторой формально праздничности чайному столу добавляли. И даже шумели. Но внутренности их по сравнению с внутренностями традиционных дровяных самоваров выглядели как-то физиологично, туда даже воду было набирать неприятно. И пахли они не дымом, а известью и нагретым пластиком. Так что на электрочайник я их в офисе сменил с радостью. И перевернул первую самоварную страницу своей личной истории. Это случилось, если мне не изменяет память, в 1997 году.

А в 2002 году в лавке старьевщика на автобусной остановке с романтическим народным названием «Яма» я увидел старый самовар. Который продавался как вещь исключительно декоративная, отремонтирован был крайне небрежно, слой накипи внутри имел очень убедительный и вообще вызывал довольно противоречивые чувства. Но был дешёвым, имел любимую мною форму «Репка-Ваза», обещал приключение и блестел, как у кота яйца — тускло, но бескомпромиссно. Поэтому я его приобрел, не раздумывая. И нес домой с физиономией, которая, как мне представляется в собственных воспоминаниях, была такой же, как физиономия мальчика с бутылками с известной фотографии Картье-Брессона.

Ну а дальше началась веселуха. Это сейчас, поработав уже с профессиональными реставраторами, я понимаю примерно, как следует поступать со старыми самоварами. А тогда я собирался свое приобретение только очистить от накипи — и сразу пустить в дело. Прокипятив самовар несколько раз с разными народными и не очень средствами, я благополучно избавился от извести. Которая, как оказалось, не только покрывала самовар изнутри равномерным слоем, но и забивала трещины на корпусе и разболтавшиеся крепления краника и ручек, защищая самовар от протечек. Короче говоря, лишившись извести, самовар радикально потек. И я начал его паять.

Опыт подобного рода работ у меня, как мне тогда казалось, был. Пайка топливных баков в кружке юных моделистов вселяла в меня некоторую уверенность. Оказалось, однако, что запаивание и лужение самовара — это тема совершенно отдельная. Но я кое-как справился — и вернул-таки самовару работоспособность. Заодно вернув самовар как явление в персональную повседневность — уже на правах профессионального атрибута и/или элемента праздничного стола. Проще говоря, я топлю самовар на мероприятиях или для друзей. И, при возможности, ищу самоварные феномены, которые раскиданы сейчас по разным потребительским чайным традициям.

Именно феномены. Я бы и рад составить целостное и масштабное представление о месте самоваров в современной чайной культуре — но это тема для серии этнографических экспедиций, а не для путевых заметок энтузиаста-одиночки.

Собственно об одном таком феномене — о самоварах-титанах — я и собирался рассказать. Просто вступление, как водится, затянулось. Поэтому про самовары-титаны — завтра.

Мед с облепихой на чайном столе

Очередная наша поездка на Иссык-Куль оказалась очень богатой на чайные впечатления. И я ими, конечно, постепенно поделюсь — тем более, что некоторые из этих впечатлений выходят за рамки банального «посмотрите где я был и что видел» и вполне себе тянут на чайные феномены, интегрированные в локальную культуру. А это всегда очень интересно.

А начну я с простого меда.

Практически весь мед, который попадает в нашу семью, употребляется с чаем. Поэтому я давно уже считаю мед не столько самостоятельным продуктом, сколько компонентом домашней чайной гастрономии.

На Иссык-Куле в частности и в Киргизии вообще, помимо обычного меда — очень хорошего, на наш вкус — и разных понятых медовых производных типа меда с пыльцой или меда с пергой, есть собственный медовый специалитет. Это мед с облепихой. Его, конечно, нельзя считать исключительно киргизской фишкой — такой мед есть и в других местах. Но в Киргизии его особенно много — и он разный.

Облепиха сама по себе не является медоносом. Поэтом мед с облепихой — это не облепиховый мед в таком же смысле, как мед гречишный, липовый, мятный или там эспарцетовый. Мед с облепихой — это мед с добавлением ягод облепихи в том или ином виде и в разных пропорциях.

Ягоды облепихи — это такое сырье, из которого можно получить очень разные продукты. Например, сок, если эти ягоды отжать. Или жмых, который после отжимания сока остался — и его можно смолоть в однородную и технолоичную массу. Или не молоть, чтобы не усугублять специфическую маслянистую ноту облепиховых семечек. А можно-таки смолоть, но сразу сразу ягоды, не отжимая — тогда получится нечто среднее между соком и жмыхом. Все эти продукты будут очень разными по вкусу — и все их можно смешать с медом. С очень разным результатом. Который еще можно и изменением пропорций меда и облепихи регулировать.

Причем просто смешать облепиху с медом не всегда бывает достаточно, особенно если речь идет о коммерческом продукте. Потому что смесь получится не очень товарного вида. Поэтому обычно мед на чем-то облепиховом настаивают— а потом процеживают. И получается мед с облепиховой нотой во вкусе. Разной степени выраженности. Мы, конечно, масштабных исследований не проводили — но пока возникает ощущение, что в Бишкеке больше меда с большим количеством облепихи, на северном берегу Иссык-Куля — со средним, а на южном — с совсем небольшим.

А вот дальше начинаются тонкости. Если в меде облепихи достаточно много, то ему для нормального чайного употребления нужна какая-либо заметная вкусовая прокладка. Сильно заоблепишенный мед, например, роскошно мажется на блинчики и отлично запивается травяным чаем или шу-пуэром на завтрак.

А мед с небольшим добавлением облепихи — это более тонкий гастрономический продукт. Его вкусно мазать на небольшой ломтик свежего яблока — и уже в таком виде запивать Бао Чжуном или каким-либо другим светлым улуном.

И еще именно такой слабо заоблепишенный мед очень классно включать в чайно-медовые дегустационные сеты. Ну это когда на одном столе собирается несколько образцов меда и несколько чаев. Или один чай и несколько образцов меда. Причем медовую линейку для такой дегустации можно составлять по разным принципам. Можно просто взять разный мед — мятный, донниковый и маковый, например. И в таком раскладе мед с облепихой будет не очень уместен. А можно взять мед с разными добавками — с упомянутыми уже пергой и пыльцой, например. И вот тут мед с облепихой будет очень кстати, потому что создаст в дегустационном сете тему, отличную от тем, построенных только на продуктах пчеловодства.

Чистый мед мне больше всего нравится с шэнами или с яркими лесными деревенскими чаями, изготовленными по архаичным технологиям. А мед с добавками, в том числе и облепихой — с шу-пуэром. Очень вкусно!

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!

Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».

Добавить комментарий