Я вырос рядом с самоваром и даже можно сказать, что при непосредственном участии самовара получил часть своего воспитания. С самого детства самовар был для меня частью обыденной культуры. Нишевой и дачной — но обыденной. Когда дело дошло до взаимодействия с более глобальными категориями, с культурой национальной, например, то самовар стал для меня еще и естественной частью русской культуры вообще и русской чайной культуры в частности.

Как это ни странно звучит, но именно естественность самовара стала основной причиной того, что я совершенно спокойно воспринял практически полное исключением самоваров из личной и общественной повседневности. С естественными явлениями такое случается — уходят они тоже естественно и не очень заметно. Из моей повседневности сначал ушли самовары дровяные — потому что на некоторое время из этой самой повседневности ушла дача. Их заменили самовары электрические, которые на какое-то время стали моими главными офисными кипятильниками.

Электрические самовары были полной фигнёй. Они, конечно, воду кипятили. И некоторой формально праздничности чайному столу добавляли. И даже шумели. Но внутренности их по сравнению с внутренностями традиционных дровяных самоваров выглядели как-то физиологично, туда даже воду было набирать неприятно. И пахли они не дымом, а известью и нагретым пластиком. Так что на электрочайник я их в офисе сменил с радостью. И перевернул первую самоварную страницу своей личной истории. Это случилось, если мне не изменяет память, в 1997 году.

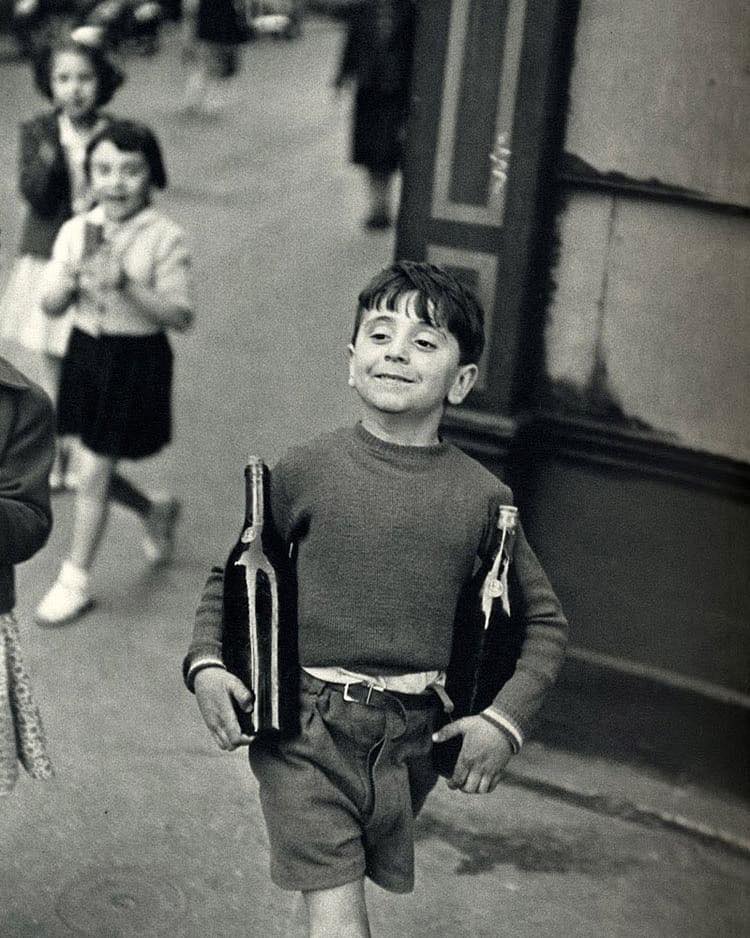

А в 2002 году в лавке старьевщика на автобусной остановке с романтическим народным названием «Яма» я увидел старый самовар. Который продавался как вещь исключительно декоративная, отремонтирован был крайне небрежно, слой накипи внутри имел очень убедительный и вообще вызывал довольно противоречивые чувства. Но был дешёвым, имел любимую мною форму «Репка-Ваза», обещал приключение и блестел, как у кота яйца — тускло, но бескомпромиссно. Поэтому я его приобрел, не раздумывая. И нес домой с физиономией, которая, как мне представляется в собственных воспоминаниях, была такой же, как физиономия мальчика с бутылками с известной фотографии Картье-Брессона.

Ну а дальше началась веселуха. Это сейчас, поработав уже с профессиональными реставраторами, я понимаю примерно, как следует поступать со старыми самоварами. А тогда я собирался свое приобретение только очистить от накипи — и сразу пустить в дело. Прокипятив самовар несколько раз с разными народными и не очень средствами, я благополучно избавился от извести. Которая, как оказалось, не только покрывала самовар изнутри равномерным слоем, но и забивала трещины на корпусе и разболтавшиеся крепления краника и ручек, защищая самовар от протечек. Короче говоря, лишившись извести, самовар радикально потек. И я начал его паять.

Опыт подобного рода работ у меня, как мне тогда казалось, был. Пайка топливных баков в кружке юных моделистов вселяла в меня некоторую уверенность. Оказалось, однако, что запаивание и лужение самовара — это тема совершенно отдельная. Но я кое-как справился — и вернул-таки самовару работоспособность. Заодно вернув самовар как явление в персональную повседневность — уже на правах профессионального атрибута и/или элемента праздничного стола. Проще говоря, я топлю самовар на мероприятиях или для друзей. И, при возможности, ищу самоварные феномены, которые раскиданы сейчас по разным потребительским чайным традициям.

Именно феномены. Я бы и рад составить целостное и масштабное представление о месте самоваров в современной чайной культуре — но это тема для серии этнографических экспедиций, а не для путевых заметок энтузиаста-одиночки.

Собственно об одном таком феномене — о самоварах-титанах — я и собирался рассказать. Просто вступление, как водится, затянулось.

Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».

Добавить комментарий